納屋の補修#2

作業概要

以前柱の仮補強を行った納屋ですが、整理を進めるにつれ他にもどんどん問題が見つかってきました。

そもそも雨漏りしているので屋根は葺き替える必要があり、基本的には屋根が軽くなってから本格的な修繕を行っていこうかとは思っているのですが、現状屋根に登るのも躊躇われるような箇所がいくつかあったため、今回はそちらの補強を行いました。

土葺きの瓦屋根は瓦自体が重い上、瓦の下には粘土の層があるため、非常に重いです。計算すると今回補修する納屋全体で、2トン強の重さがありそうでした。

現代的な建材であるガルバリウム鋼板やスレートは、重さが瓦屋根と比較して1/10〜1/3程度だそうです。

補修箇所1

|

|---|

| おそらく雨漏り・屋根の重み・風によって小屋束が外側に傾いており、傾くことでより傾きが生じやすくなる悪循環が生まれている。同様の箇所が計4つある。 |

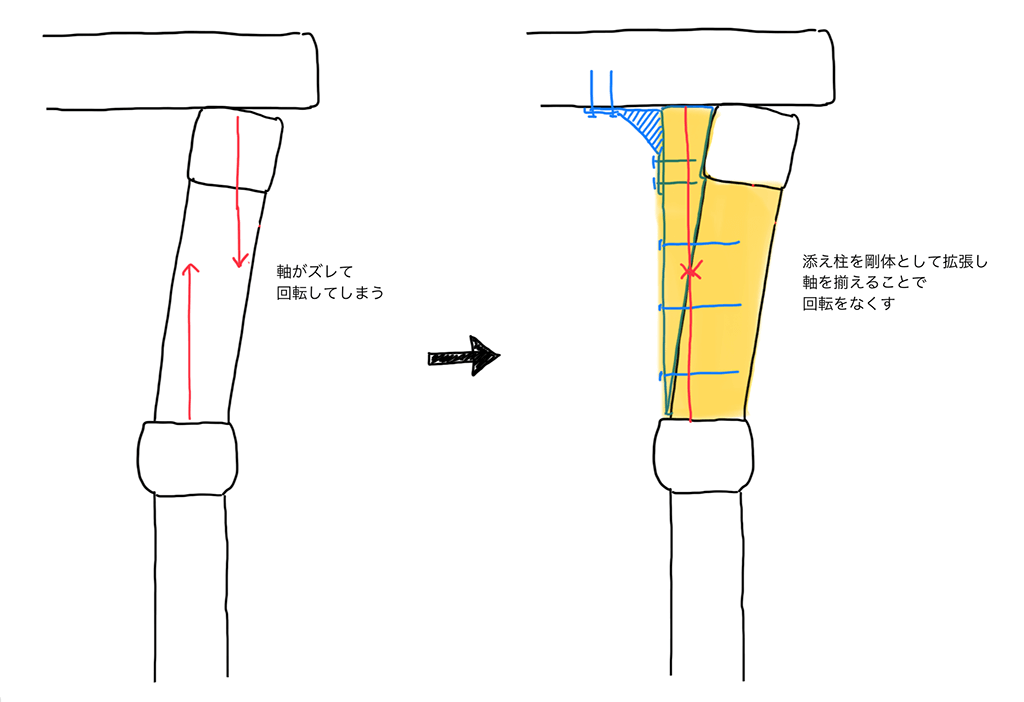

方針

今回は歪みは直さないまま補強することにしました。

既存の構造物には極力手を入れず、図のように添え柱を入れることで、屋根の重みを鉛直方向で受けられるようにします。

ケースバイケースだと思いますが、以前お話した大工さんは、長年かけて歪んだ家は歪みに合わせて全体が変形してしまっているため、一箇所真っ直ぐにしてもその力で他の部分が壊れることもあると仰っており、私もその通りだなと感じました。

最終的に居住者が接する床の水平や壁の鉛直は、内装や外壁の微調整で出すことができるため、今回は強いて歪みを直さない方針にしました。

作業

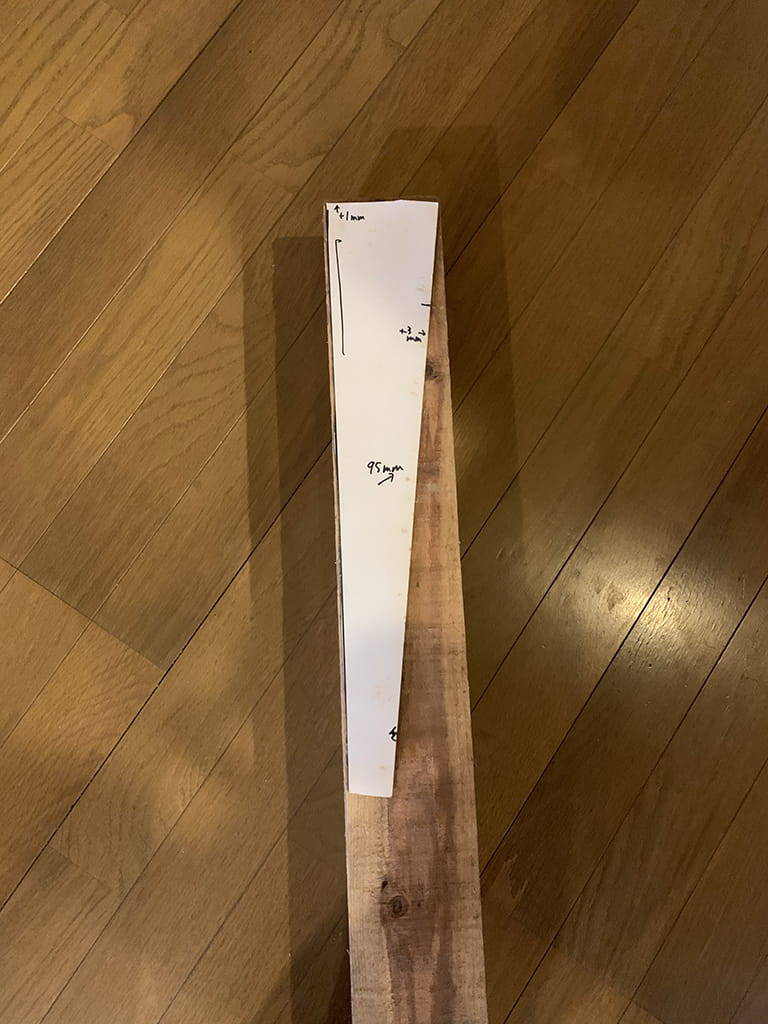

既存の柱にそうように型紙を作る

最終的に金具を入れるところが直角になるようにしつつ、ハサミでカットして微調整しつつ隙間にピッタリ入る型紙を作成します。

※ 本職の大工さんがどうやるのかは知りません。採寸する方向でも良きようにできる気はします。

|

|---|

| 拾ってきた厚紙を頑張って切り出しました |

木材を切りだす

型紙を元にまず丸鋸で大枠を切り出します。片方からは切りきれない厚さの木材のため、両サイドから切り出します。

※ ジグソーの長い刃で片方から一発で切れるかなと思って試してみたのですが、刃がよれてしまい、結局丸鋸の方が綺麗でした。

細かい調整は適宜ノミ・グラインダー・刃を少しだけ出した丸鋸等で行います。最後にカンナをかけて平面出しするので、ほんの少しなら表面が荒れてても大丈夫です。

拾ってきた角材のため品質が低かったのもあるのでしょうが、太い角材は背割りが施してあるのもあり面と面が平行ではなく、並行を前提にして両サイドから丸鋸を入れると、微妙に角度がズレてしまいます。

ちゃんと角度も微調整して、自分で並行・直角を出していく必要があるんだなと気付きがありました。

|

|---|

| こうやって見るとだいぶ傾斜している |

微調整しながら木槌で叩き込む

グラインダーで少しずつ削って形を微調整しつつ、木槌で木材を叩き込みます。

隙間にはめる木材は、ジャストサイズよりほんの少しだけ大きめに作って、最後に木槌で叩き込むぐらいのサイズ感が、丈夫さ・作業性どちらも良さそうでした。

少し大きすぎても頑張れば入れられるのですが、その際に割れが出てしまったりで、無理は禁物です。

なお木槌がない場合は、当て木をした上で玄能で叩くとかでも良いと思います。

|

|---|

| ハマっただけで結構安心感ある |

添え柱を結合

添え柱の工例を見るとボルトで締めるのが多く出てくるのですが、今回はパネリードSという構造用ビスを使ってみました。使い勝手は非常に良く、ボルトより多くの点で緊結することが出来るため、かなり良いのではと思っています。

パネリードは用途別に様々な形のビスを展開しており、他の形も気になるところです。

|  |

|---|---|

| 一般的なビスよりかなり大きい | 穴の形状はヘックスローブ。みんなこれにして欲しい。 |

金物で結合

添え柱の添えられる側の強度がそもそも微妙なところがあるので、梁と新設した柱を直接緊結することにしました。

軸組工法は柱や梁の間に適度な遊びがあることで耐震性を出しているそうです。補強金具を入れるとその部位は丈夫になると思うのですが、建物の一部だけ丈夫だと、地震で揺れた際にはかえってその周辺だけ大きく壊れたりすることもあるようです。

今回追加した添え柱は上側にのみ金物を入れて、下側はある程度自由に動けるようしておきました。

|

|---|

| こっちは四角ビスだった。プラスドライバーよりは推力が不要なため楽だが、ヘックスローブよりは大分打ちづらかった |

作業結果

パッと見で随分と安心感が出たように思います。

補強箇所は最終的に大壁の後ろに隠してしまうつもりですが、綺麗に作業できたのでちょっと勿体無い。

|  |

|---|---|

| 補強の様子(部分) | 補強の様子(全体) |

補修箇所2

|  |

|---|---|

| 梁が完全に消失している | 柱が構造から孤立している |

方針

柱や梁自体の入れ替えが必要な状態まで傷んでいそうですが、現状このボロボロの構造物と土壁で屋根の重みを受けているため、入れ替え自体が難しくなっているジレンマを抱えています。

入れ替えについては屋根が軽くなってから作業した方が楽なため、今回は仮の補強のみ行うことにしました。

作業

強度に不安がある箇所全体を覆う構造用合板を切り出し、単純にビスで柱、梁に結合します。

作業結果

|

|---|

| 構造物の崩れに対して構造用合板が突っ張る形になり、人間の体重程度なら問題なく受けられる雰囲気が出ました。 |

今回の補強作業全体を通して

現状の歪みに合わせて、中途半端な角度の木材を切り出すのは貴重な体験でした。

作業前は屋根裏で作業するたびに倒壊の不安を感じていたのですが、一旦は直ちに倒壊することは無さそうな雰囲気を感じています。

今後は足場を立てて、屋根の修繕作業を進めていく予定です。